近日顺发配资,自然资源部公布低效用地再开发试点第二批18个典型案例,白云区广州设计之都改造项目(再开发类型:村级工业园提质增效)作为广东省代表成功入选,为全国各地盘活存量土地、推动产业升级提供借鉴。

广州设计之都产业园区是白云区为推进绿色设计产业创新,高起点规划、高标准建设的园区。其改造项目通过加强规划引领、采取拆除重建和拆整结合的模式,综合运用村级工业园改造、政府收储、整村改造等多种方式,实现了土地的成片开发和最大化的节约集约利用。截至目前,园区已有39栋大楼封顶,建成产业载体86万平方米,已形成年产值高达800亿元的设计创意企业汇聚和发展的产业园区,改造成效十分显著。

政府统筹

科学谋划深改造

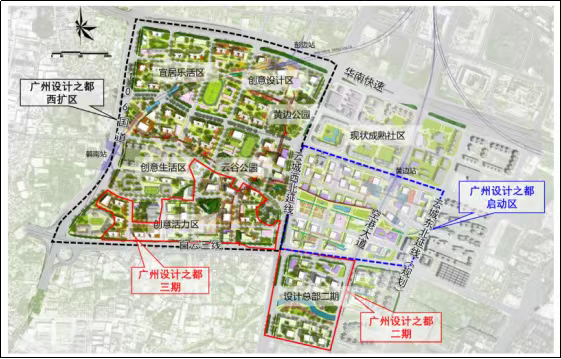

广州设计之都位于鹤龙街黄边村,处于广州临空经济示范区创新节点,南临白云新城总部经济集聚区,西接白云湖数字科技城—数字经济创新示范区,项目与机场高速、华南快速干线相衔接,范围内地铁线交汇,区位、交通条件优越。项目总用地面积约212公顷(含现状保留区34公顷),包括广州设计之都一期、二期及西扩区(含三期和黄边村改造项目)。

项目实施前,该地主要为黄边村集体连片旧厂和村民住宅,土地利用粗放,经济效益低下,建筑质量普遍较低,市政基础设施和公共服务设施配套不足,低端业态扎堆,以化妆品、服装制造、汽车修理产业为主,年产值仅约5000万元顺发配资,年税收不足百万元,同时密集的厂房和住宅存在环境、治安等安全隐患,与广州临空经济区的定位十分不匹配。

项目采取拆除重建、拆整结合的模式实施改造,创新应用“土地储备+旧厂房改造+旧村庄改造+留用地开发+拆违治乱”组合拳,将村级工业园打造成为功能复合、配套完善的价值创新园区。

项目改造坚持政府统筹,规划引领与企业招商共进:整村改造部分由中建三局、白云城发、黄边经济联合社共同成立项目公司,负责推进项目的改造实施工作;旧厂房改造部分由黄边经济联合社作为主体开展招商引资;收储部分由政府统筹推进;政府统一推动地块规划和招商引资工作,组织国际设计竞赛,制定城市设计导则。同时,区政府系统谋划招商工作,引进中交四航局、香港思城控股、欧派设计、广联达、广东省交通研究设计院等多家行业龙头企业落户。

综合施策

善用政策组合拳

通过政策创新与集约开发破解土地低效难题,为城市高质量发展提供更加有力的土地要素保障,广州设计之都的实践是可复制可推广的经验模式。

项目在谋划和推进中始终遵循共建共享原则,始终坚持政府主导、维护公共利益。创新运用政策探索用地分成,如在村级工业园改造中村集体自行改造用地面积占到70%,剩余30%交由政府收储,实现了多方共赢。

项目利用低效用地再开发政策,推动规划和土地政策有机融合,采取“村级工业园改造+土地收储+留用地落地”相结合的方式,划分产业发展组团、居住配套组团、村庄微改造组团等,分组团制定再开发策略。在项目开发建设中,优化整治旧厂房,推动探索土地用途合理转换,一期21.8公顷旧厂房已实现功能置换提升,将原工业用途调整置换为办公、商业、展示功能等。

此外,项目完善历史用地手续,充分利用低效用地再开发关于妥善处理历史遗留用地问题政策,将二调和三调均为建设用地的13.8公顷建设用地完善用地手续,为村集体新增约36万平方米物业,有力保障了村集体经济收益。

项目对地上地下的空间统筹开发,结合地上规划设计,对地下空间进行了统一规划、统一建设,由区属国企统筹开发管理。在地块出让前先行开展地下室建设,保障地下空间连续统一性;建设地下环路连通各地块地下室,打通园区地下空间,统一车辆出入交通流线,为来往人员提供良好畅行体验。

成效显著

收获多方面收益

改造后的成果证明,广州设计之都的路径行之有效。

经济效益方面,广州设计之都一期项目改造后,年产值将由原来的5000万元提升至800亿元;村集体和村民收益方面,原村级工业园22万平方米无证物业改造后,预计村集体物业将获得36万平方米有证物业,预计租金收入达到原来的3倍,并获得至少4亿元的资金收入,40年租金累计收入近百亿元。园区三期改造后预计营业收入约235亿元,年税收9.5亿元,引入约600—750家优质企业,提供就业岗位超2.5万个。

社会效益方面,规划公园绿地14.8公顷,结合特色云谷公园打造“十”字绿廊,串联公共空间,实现5分钟见绿。同时,规划云谷公园、社区公园、企业花园、宜居花园四大公园体系,营造多维“设计+”主题空间场所,为宜居新城的建设提供坚实支撑。

文化效益方面,规划保护传统风水塘和祠堂的同时,延续村庄肌理,联系自然景观与传统文化。打造黄边村生活文化长廊,将云谷公园从二矿文化公园向西延伸至传统风水塘、牌坊,打通云谷公园的视线通廊,搭建广州设计之都“文化+”开敞空间体系;通过对生活街区、街道界面、开敞空间、慢行系统、标识系统打造,实现设计无处不在,无微不至。

广州市规划和自然资源局白云区分局负责人表示,广州设计之都的持续开发将坚持集约节约用地,持续纵深推动低效用地再开发,积极探索创新举措,不断激发“老城市新活力”,释放存量土地价值、促进产业升级、改善人居环境、传承文化记忆。

南方+记者 谭超顺发配资

方道配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。